One way to Central Park

Frank Rockaway court le marathon de New York. Dès le départ, sur Staten Island, c’est pour lui “comme s’il venait de naître” et, au fil des miles, il a l’impression de “vieillir”.

Frank Rockaway court le marathon de New York. Dès le départ, sur Staten Island, c’est pour lui “comme s’il venait de naître” et, au fil des miles, il a l’impression de “vieillir”. Mais tout se passe dans sa tête ! Sur la start-line il se voit nouveau-né puis, pendant la course, enfant, adolescent, quadra, quinqua, etc. jusqu’à l’arrivée dans un Central Park au charme irrésistible, où la lumière rasante poudre les érables de tons fins et de pastels orangés qui donnent aux masses opaques des fluidités d’ondes et des transparences de ciel.

Vers la fin, le narrateur est un “vieillard”. Qu’adviendra-t-il sur la ligne d’arrivée ? Va-t-il vraiment la franchir ?

C’est ce contraste entre réalité et fiction qui donne à cette novella une remarquable singularité, le sujet rock’n’roll du livre ayant été rarement abordé en littérature.

Maniant comme une épée une plume à la fois puissante et colorée, usant de néologismes et de mots déstructurés, l’auteur nous embarque dans un New York qu’il connaît bien où, entre les verticales et les angles saillants, un abîme se perd jusqu’au sentiment de l’infini.

“One way to Central Park” est un road-movie percutant, échevelé, moderne, qui cavale à perdre haleine et qu’on lit d’un seul trait comme on avale cul-sec du brutal 10 ans d’âge en levant le coude bien haut !

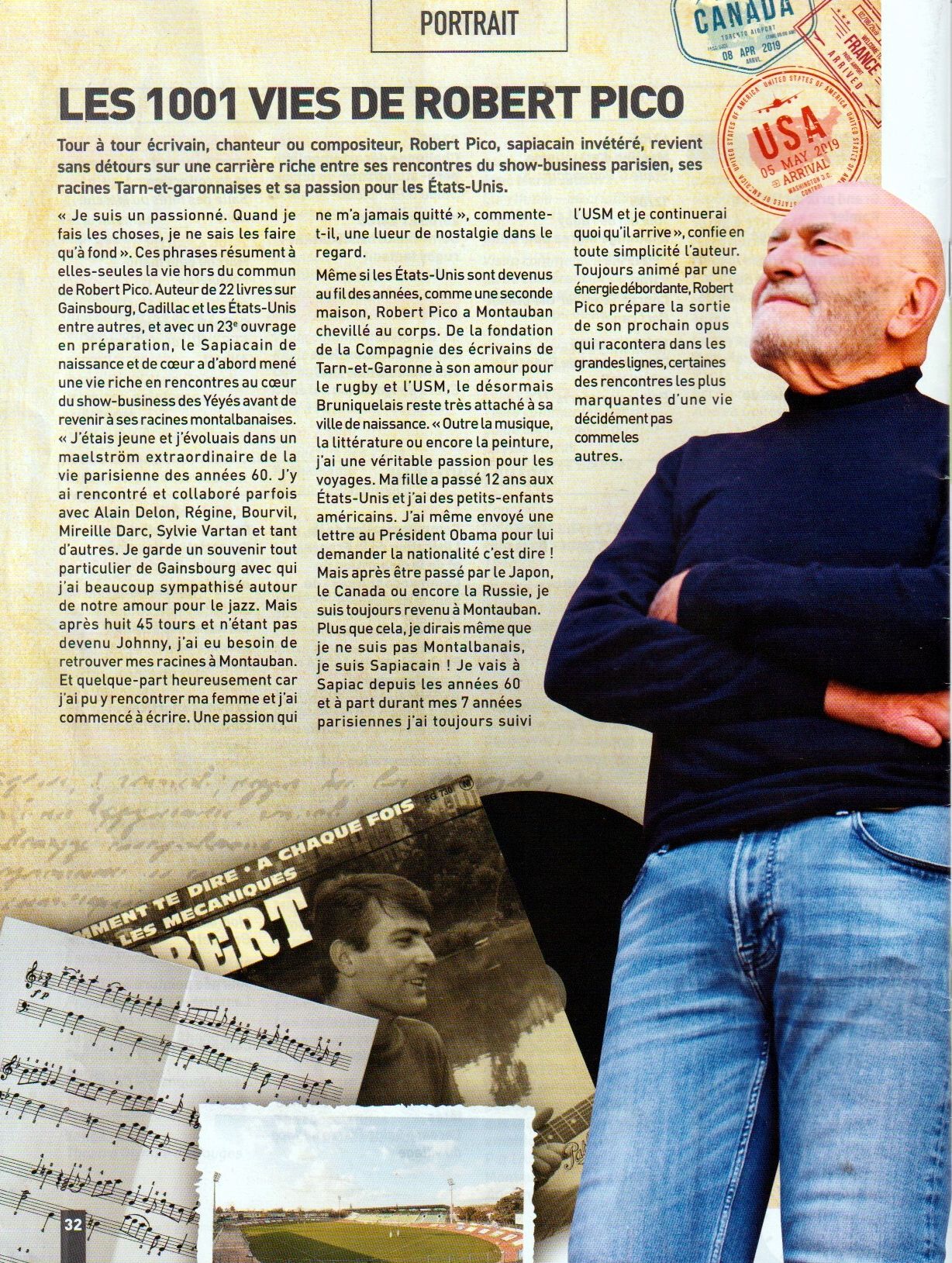

“Vous avez écrit un roman amusant et très original”, a écrit Philippe Demanet (Gallimard) à l’auteur, Robert Pico.

Matthew Tobin (Professeur émérite d’Histoire et de littérature - Los Angeles - USA)

"Ce contraste entre réalité et fiction donne à cette nouvelle une remarquable singularité, le sujet rock’n’roll du livre ayant été rarement abordé en littérature. Robert Pico manie une plume à la fois puissante et colorée. Usant de néologismes et de mots déstructurés, l’auteur nous embarque dans un New York qu’il connaît bien."

La dépêche du midi.

LES PREMIERES PAGES :

Avec son disque dur à tête chercheuse coulissante (trois pièces) qui boudine sous la devanture de son short à franges, et sans doute armé d’un anus artificiel sentimental, un joli blondinet ténébreux à la fesse gothique semble tendu. D’autres tentent la déconnette joyeuse avec leur voisinage. Des Terriens sur deux pattes, autour de moi, il y a tous les calibres : grands, gros, gras. Grêles. Beaucoup semblent taillés dans des manches d’esquimaux glacés. Des bas de plafond, aussi, bouclés, échevelés, déchevelus, soufflés, boursoufflés (essoufflés, très bientôt). J’en discerne un aux jambes marbrées et variqueuses. Lorsqu’il a enfilé son T-shirt marqué “Barnum Circus” en lettres fluo, j’ai eu le temps d’apercevoir ses pectoraux de clown triste, ses deltoïdes de dompteur de fauves à la retraite et ses trapèzes fuyants. Il frétille du regard tous azimuts. De face, son faciès s’apparente à celui d’un animal à poils longs qui enterre ses crottes sur un corps maigre de poisson enfariné avant d’aller à la friture. Il y a aussi des filles -félines ophélies orphelines en folie -, … surtout des presque moches mais, je le reconnais, assez bien confectionnées dans l’ensemble côté matière plastique. Grâce, j’en suis sûr, à la course à pied.

Pour ce road-movie mouvant (et pour beaucoup émouvant) nous nous apprêtons à piétiner ensemble les rues de la Grosse Pomme - One way to Central Park -, comme on avale cul-sec du brutal dix ans d’âge d’un seul coup d’un seul en levant le coude bien haut. J’y suis enfin. Comme si mes Nike Air étaient calées dans des starting-blocks de ferraille pour un démarrage sur les chapeaux de roue façon 100 mètres plats, manière ressort à boudin, technique Jeux Olympiques d’été, modèle Usain Bolt des grands jours.

Mes jambes vont bientôt vouloir jouer les filles de l’air avec refus d’obtempérer, si bien que ceux qui voudront me marquer à la culotte ne me rattraperont pas de sitôt. Mais, bon, c’est pas une course de vitesse, loin de là. En disant “loin”, je veux dire “très loin”. A plus de quarante-deux bornes d’ici, à l’arrivée. Sacrée tirée. C’est comme si je dupliquais ma naissance. Et, autant que je m’en souvienne, depuis mes années nourrissonnnes j’ai toujours espéré prendre perpète, c’est-à-dire séjourner ici-bas jusqu’au terme de mon pronostic vital, horizon dix decennies successives sans remise de peine, jusqu’à mes aboutissements respiratoires.

Dès mon ultime expiration - Pffffffffffffffff ! -, je souhaite qu’on m’aère le tempérament au ventilateur électrique ; et quand mes osselets en vadrouille seront dégagés de tout le lard qui les contient, je veux qu’on fasse le ménage à la balayette et qu’on les ramasse à la pelle, comme les feuilles mortes.

Personne ne me croira mais, à la maternité, peu de temps après ma sortie de la fleur de Maman, certain de devenir très vieux, j’avais intuité que pour devenir centenaire il faut commencer jeune, et que, pour me donner de l’influx nerveux et booster ma sensibilité esthétique en balançant ma tétine par terre en braillant façon déraisonnable, j’allais pouvoir mater le départ des jumeaux en soutien dans la gorge de ma baby-sitter lorsqu’elle se baisserait pour la ramasser. D’aucuns diraient que j’étais sûrement déjà hors-sol, un tantinet déchiré côté discernement ; mais non, sans me vanter, et à la réflexion, j’étais pourvu de quelques grains dans le bulbe, juste ce qu’il fallait… Aussi, à cette minute précise, quand j’y pense - je peux donc réverbérer des espèces de raisonnements côté encéphale - et une idée tordue en entraînant une autre, je me revois à l’endroit très discret où, la nuit, jusqu’au décalage aurore, les amoureux se carambolent par équipes de trois ou quatre, et plus si affinités, un lieu que les « connais-seurs » appellent “lollipop” (la sucette), au Fort Wadsworth, au bout du Verrazano Bridge, sur Staten Island, me préparant à courir le marathon de New York.

One way to Central Park.